利用涨价去库存?商品房改善化已不可逆!

扫描到手机,新闻随时看

扫一扫,用手机看文章

更加方便分享给朋友

当三季度取得5.2%的超预期增速后,“继续超预期”的经济提振手段来了!

昨晚,增发国债和2023年中央预算调整方案的决议正式获批,这个四季度注定不平凡,“洪水”将至!

官方消息:

中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。

不要觉得这是一个普通的预防、修复手段,背后其实是高层决策思路的重大转向。

第一重改变:

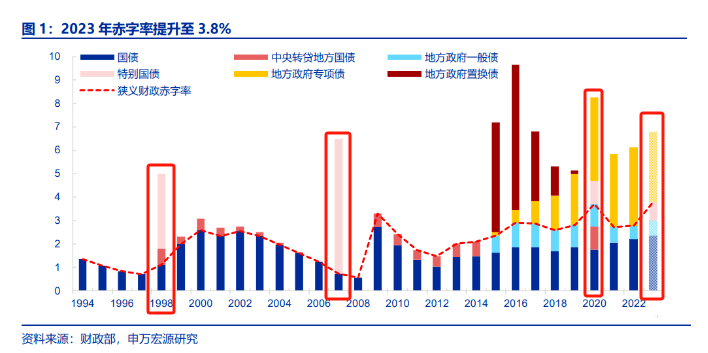

冲破了原有认知中3%赤字率的束缚,这次国债的发布,直接将政府的赤字率提高到了3.8%。如果不是官宣,没有人敢预测这样的事情。

简单来说,相当于你的信用卡额度提升了。而国家/地方政府可以通过赤字融资,扩大财政支出,这次真到了不惜一切搞经济的环节。

过去这几十年,每当遇见经济底部和预期底部时,特别国债都会登场,而且历史经验也告诉我们,这种逆周期调节的方法,见效往往都会快。

98年经济危机+洪灾,08年经济危机+地震,2020年抗疫国债,2023年管控放开后,股市和楼市遭遇双重底部,可以把特别国债看作一项刺激性财政政策,在经济增长受阻时出台,完全是为了经济增长服务。

第二重改变:

地方化债有门路了。万亿国债搭配2.7万亿的专项债全部投入到地方,分到各地方的金额尽管会有差异,但自身造血能力的城市,终于可以松一口气了,可算盼来了中央输血。

很多中小城市的gwy被拖欠的绩效报酬,这下也有着落了。

之前地方和中央在财务博弈上,一直有着先有鸡还是先有蛋的问题。这下死结打开了,中央坐镇,至于怎么去孵蛋,就看各地方城市的能力了。

中央主动让自己来负责,启动这场游戏,地方负责花钱,让这场游戏顺利运行,民众在游戏里挣到了钱,才有后续的消费,这个大盘才能滚动起来。

很明显,财政政策的转向,是激进救市的直接体现。

政府亲自站台,由上至下发起一场“拉高杠杆助推经济”的救市行动,携万亿大水涌入市场,钱会不会加速变毛,每个人心里都有自己愿意相信的答案。

当市场迎来大水,能够担起蓄水池重任并反哺加杠杆投资者的,也只有股市、楼市了。

由于首付机制的存在,中国的楼市一直以来都是能够量化直接体现居民杠杆率的工具。而在近期饱受争议的一篇报道中,又看见了“涨价去库存”的建议。

官媒属性的证券时报发布了一篇文章,《适时放开楼市价格限制》。

主要内容总结如下:

1、当前市场恢复的基础仍不牢固,除了需求端限制政策有待进一步放松外,供给端的限制性政策也要全面放开。

2、放开房地产价格限制,让核心区域的优质地块恢复市场定价,一定程度上有利于提振土地市场信心。

3、优质地块地价合理上涨,或进一步带动房价出现上涨预期,市场信心也得到提振,进而促进需求释放和销售增长。

其实这就是典型的“涨价去库存”,官媒显然更懂得楼市“买涨不买跌”的预期心理。

从政策松绑进度来看,土拍中的地价限制正在陆续取消,自然资源主管部门已经下发了文件给各地方。

地价限制由自然资源部主导,新房限价却是住建部的活儿。尽管目前有“取消商品房限价”的呼吁,但住建部现在并未搭理。

市场狭义理解的“涨价去库存”,就是简单通过房价的上涨,进而激活居民“买涨不买跌”的预期,使得供需关系发声本质改变,加速原有楼市库存的消耗,量价齐涨。

但仔细想一想,“涨价去库存”的含义又不仅限于此,棚改货币化是不是涨价去库存?一线城市放开限购是不是涨价去库存?那这次取消地价限制是不是涨价去库存?而且行径更为赤裸,抬高面粉的价格,拉升面包入市的价格预期。

只有房价上涨,真刚需才敢入场,改善才能形成“卖一换一”的交易闭环,整个楼市才能欣欣向荣。

西安更是典型。

2016年,融创摘地东二环,也就是现今融创壹号院的开发用地,168.11%的超高溢价率,楼面价一度超过了周边楼盘价格,至此西安楼市开启“六年长牛”的行情;2017年,碧桂园摘地浐灞世园会板块,因现房销售的约束,开发的阅江府项目2019年入市,均价21925元/㎡;2018年,金泰恒业挥金48亿元摘得青龙寺388亩商住用地,最高楼面价9770元/㎡;2019年,万元地在西安爆发......

尽管西安有着新房限价的约束,但核算逐年增高的土地成本后,新房限价的门槛其实每年也在提高。

何况“地王频出”,本来就是为房地产市场量身定做的“炒作工具”,购房者的预期被此前连年炸出的地王频频抬高。

解除地价限制,重回“价高者得”的时代,是否会诞生新的地王?其实并不重要,这或许只是建立价格上涨预期的动作之一。

不知道这几天有没有人关注到万科郁亮在大会上的态度,他直言“房地产行业从过去简单的规模发展转换到如今的高质量发展。”

大家再联想一下近期的政策,不难发现,现阶段的房地产行业其实就是在为改善群体服务。

启动“棚改2.0”的城市,只限于不超过25个的特大、超大城市;核心城市也不会被地价限制,土地价格者得,给开发商留足利润空间去打造极致产品,城市的高能级消费群体也乐意为居住改善买单;远郊区也别装了,压根就没必要限制1.0的容积率,拿来造别墅,需求本身就弱,通过降容来减少供应,让富豪去郊区买别墅享受人生。

再往前推,还有各城市限购范围的或取消/或调整,二套首付降低等等,房地产的运作逻辑已经从“7090”时代的服务刚需,转向服务改善群体,尤其是在新房市场,现在的楼盘不贴上改善标签,都不好意思。

现在一切的放水动作,实质都是让有钱人享有更低廉的资金成本,鼓励有钱人此时积极主动上车,稳住基本盘,撑到后续经济实质复苏,让刚需也能分到大放水时期的一杯羹,稳定了工作,创造了收入,再入场撑着楼市走下去。

声明:本文由入驻焦点开放平台的作者撰写,除焦点官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表焦点立场。